La vera vita di Margarito d’Arezzo, artista

Del duecentesco Margarito d’Arezzo si sa poco o niente. Il Vasari nel suo famoso trattato lo chiama Margaritone; si sa che è figlio di un tal Magnano, fabbro, e che è un pittore, anzi, il più importante pittore aretino dell’epoca, “un incantevole caposcuola” secondo il grande studioso Roberto Longhi.

Una vera biografia inventata di sana pianta: scenari e ritratti, amici e colleghi, famigliari, personaggi pubblici e cronache private; i dubbi, le infelicità e le gioie, le crisi, gli incontri con i grandi dell’epoca, e su tutti san Francesco.

Quel giorno di alcuni anni fa, per l’autore comincia un viaggio nell’Arezzo del XIII secolo durante il quale scrivere un libro che con l’influenza francescana di Margarito diventerà una prova, un esercizio spirituale di fraternità con il mondo.

La tavola dipinta che ha davanti recita: Margaritus de Aritio me fecit.

Di fronte a quel ritratto di san Francesco dall’estetica all’apparenza primitiva Paolo Morelli rimane stregato; gli sembra incredibile che non si sappia nulla del suo artefice. Mentre contempla il dipinto, la persona dell’artista prende vita. Come un cronista medievale il narratore assiste a tutto quello che accade a Margarito, dai primi vagiti alla morte. Comincia a scriverne con una lingua mimetica, una lingua che rende possibile la veridicità, che gli cresce man mano sotto le dita, dettata dalla necessità.

Segue la via di Margarito, dall’amicizia con Restoro d’Arezzo (autore del primo trattato di scienza in volgare) alla prima rivelazione nella grotta dove Francesco ebbe le stimmate, alle altre scoperte sui meccanismi del tempo e la sua “visibilità”. Lo segue negli incontri con un annoiato Federico II e uno scapestrato Guittone, con l’allievo Pietro Cavallini e papa Gregorio X, e quella volta che adottando un corvo scopre i presentimenti di morte. Fin quando l’arrivo del Cimabue sconvolge gli ordini artistici e morali e lo mette in crisi, si ribella alle leggi divine e umane, eppure realizza il suo capolavoro.

Dalla Premessa:

“Una vecchia, una sera, a lume di candela, mi mostrò, per una mezza lira, il sordido museo d’Arezzo e vi scoprii una pittura di Margheritone, un san Francesco. Ne fui toccato nel profondo”. Così Anatole France ai suoi tempi. Tutto potevo immaginare tranne che mi succedesse la stessa cosa, diventassi preda della stessa malia ma anche di più, in un museo ora assai confortevole.

Del duecentesco Margarito d’Arezzo si conservano una diecina di opere, ma della sua vita non si sa nulla di certo. A dire tutta la verità avevo visto alcune riproduzioni di sue opere e mi avevano incuriosito tanto da convincermi ad andare a vederle dal vivo. Quel giorno di alcuni anni fa ero solo nella sala, da laico, non specialista ma curioso mi sono seduto e ho guardato, preparato a godere l’estetica all’apparenza primitiva proprio di quel Francesco. Questo è tutto quello che ho fatto, solo che dopo un po’, all’improvviso e non so proprio come ma m’è sembrato incredibile che non si sapesse di lui, di colui che aveva fatto quel quadro, e poi pian piano nella settimana che ho deciso di passare lì seduto a guardare è come se lo scorgessi, fin dai primi vagiti e poi nei travagli e nelle gioie di una vita intera, un lavoro dietro l’altro fino alla sua morte. Ho scoperto che mi bastava guardare quella pittura, e le altre sue in giro perché da lì scaturissero le vicende della sua vita, lineari come una favola. E già da quella mattina, come instupidito ho cominciato ad appuntarmi le sue storie sul catalogo del museo, scoprendo che nasceva sotto la penna una lingua furbesca che sola mi permetteva di vedere e non poteva essere altra.

Durante un viaggio durato due anni ho frequentato l’Arezzo del tempo, i suoi amici e le personalità dell’epoca, seguendo i suoi viaggi e le sue opere, perfino alcune che a noi non sono arrivate. Mettevo lo sguardo dal vivo su un’epoca di cesura col passato che ricorda parecchio la nostra, ma solo verso la fine ho scoperto, o chissà se mi sono inventato le possibili ragioni di quel dominio o magia o incanto, stavano forse nel suo tipo di insuccesso per certi versi simile al mio.

Non è la sola cosa che ho scoperto, col senno del poi: ad esempio che il libro che ne usciva non era soltanto un atto di evocazione vero e proprio ma allo stesso modo della sua pittura una sorta di esercizio spirituale se non è parola brutta, una prova di fraternità si potrebbe dire, se non è parola brutta anche questa. E ancora scoprivo che quello che mi aveva avvinto era l’intento, l’approssimazione del bello al bene che proprio da allora ha cominciato a essere abbandonata e che sola oggi potrebbe forse sovvertire il destino di un’arte ormai priva di senso.

E comunque l’impressione, alla fine chiudendo il libro, è che ora si sapesse tutto o quasi di Margarito d’Arezzo, sebbene mi restasse incredibile che non si fosse sempre saputo, grazie all’eterna validità della fantasia.

Prodotti correlati

L’unica notte che abbiamo

Di notte, un uomo alla finestra. Ascolta voci che tornano da oltre il buio. Sono quelle che un’anziana signora, poco prima di tramutarsi anche lei in pulviscolo di parole, ha consegnato all’uomo che ne diventa il custode. Perché ogni essere umano – è questo che ...

Un giorno tutto questo finirà

Alcune storie hanno un valore esemplare. Mentre più di una generazione è alloggiata nell’impero della irrealtà, nella virtualità senza corpo delle relazioni, questa favola moderna, più grigia che nera, immagina un futuro con l’umano al centro.

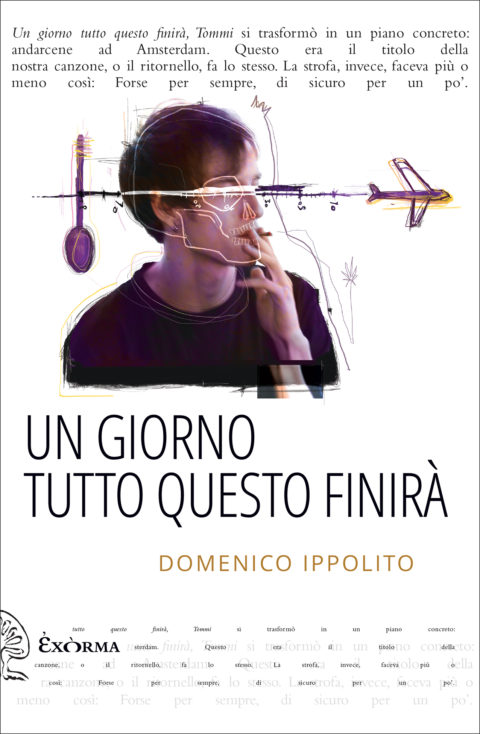

I Della Robbia nelle Marche

ed epigoni robbiani nell'area esino misena

L’arte della terracotta policroma invetriata fu messa a punto e perfezionata da Luca Della Robbia intorno alla metà del XV secolo. Il successo di “Un’arte nuova utile e bellissima” secondo il Vasari fu tale che la produzione delle opere robbiane si diffuse in Toscana, quindi ...

Quattro giovani malviventi in fuga

Dalla penna ironica di Mario Valentini una storia che colora Palermo di nero e di giallo.